アレルギー性鼻炎

アレルゲン(アレルギー症状を引き起こす原因となる物質)を吸入することで、抗原と抗体が鼻の粘膜で反応し、鼻症状を起こすのがアレルギー性鼻炎です。

風邪と違って、のどの痛みや熱などは伴いません。

アレルギー性鼻炎(通年性)の原因は家の埃やダニの糞・死骸などです。

ペットのフケやカビも原因となります。

症状

アレルギー性鼻炎の症状は、主として鼻と目に現れます。

なかでも、くしゃみ・鼻みず・鼻づまりが、その3大症状です。

検査

まずは、鼻炎の症状がアレルギー性かどうかを調べます。

検査には問診、鼻鏡検査、血液・鼻汁好酸球(こうさんきゅう)検査などがあります。

また、アレルギー性であったならば、何が原因(アレルゲン)になっているかを調べます。

ドロップスクリーニング

お子様でも注射器を使わずに、指先から1滴の採血(20μL)で行える検査法です。

測定時間は30分で、受診当日に結果報告・診断が可能です。

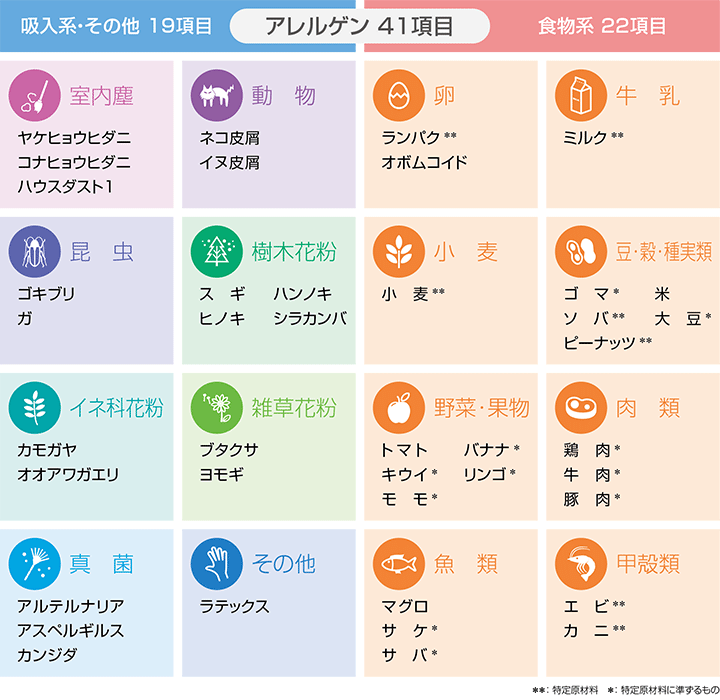

検査可能なアレルゲンは41項目で、食物アレルギーの検査も可能です。

詳しくは以下をご覧ください。

治療

アレルギー性鼻炎の症状を軽くするには、とにかく家の埃、ダニの糞・死骸、ペットのフケやカビなど、アレルギーの元にできるだけ曝されないようにすることです。

こうした策を講じた上で、抗アレルギー薬の内服や鼻スプレーで症状を抑えていきます。

花粉症

花粉症とは、アレルギー性鼻炎の一種で(季節性)、特に植物の花粉が原因となって、目の痒み・異物感・充血、涙、立て続けのくしゃみ、鼻水、鼻づまり、などの症状を引き起こします。

原因物質としては、スギやヒノキの花粉がよく知られていますが、これら以外にもアレルギーを引き起こす植物には、シラカンバ、ハンノキ、カモガヤ、イネ、ブタクサ、ヨモギほか、たくさんの種類があります。

症状

目の痒み・異物感・充血、涙、立て続けのくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。

ひどくなると、咳、のどや皮膚の痒み、頭痛、倦怠感、微熱、不眠、下痢、体や顔のほてり、イライラ感などもみられるようになります。

肉体的にも精神的にもダメージを受けて意欲が低下し、生活の質(QOL)が大きく損なわれてしまうこともあります。

検査

問診や鼻汁好酸球検査を行うとともに、血液検査によってアレルゲン(アレルギー症状を引き起こす原因となる物質)を特定します。

お子様の場合はごく少量で行える、指先から採血ができるものも用意しております。

治療

当院では2020年版鼻アレルギー診療ガイドラインに基づいて抗原回避(アレルゲンを近づけない環境整備)の指導を含め治療を行います。

治療法には、主に以下のような方法があります。

内服薬

花粉の飛散が始まる2週間前(症状の出る前)から飲み始めます。

症状が出てから薬を飲み始めるのに比べて、症状が軽く済むことが多いというデータ*があります。

特に鼻みず、くしゃみが強いタイプの人には効果的です。

* 平井良治、山内由紀、久松建一ら:花粉症に対するプランルカスト飛散前投与開始の効果 耳鼻咽喉科展望50,440-444,2007

鼻スプレー

花粉症治療の効果が強く、副作用が少ないため、症状や鼻づまりが強い人には、内服薬に加えて局所ステロイドスプレーを併用します。

レーザー治療

慢性的な鼻づまりでお悩みの方には、アレルギーへの過剰反応を鈍らせることが可能なレーザー治療があります。当院でも導入しております。

舌下免疫療法について

スギ花粉症やダニアレルギー性鼻炎の治療法のひとつであるアレルゲン免疫療法は、主には、アレルゲンを含む治療薬を皮下に注射する「皮下免疫療法」が行われていますが、近年では治療薬を舌の下に投与する「舌下免疫療法」が登場し、自宅で服用できるようになりました。

「舌下免疫療法」は、スギ花粉症またはダニアレルギー性鼻炎と確定診断された5歳以上の患者さんが治療を受けることができます。

期待できる効果

アレルギー症状を治したり、長期にわたり症状をおさえる効果が期待できます。

症状が完全におさえられない場合でも、症状を和らげ、アレルギー治療薬の減量が期待できます。(よって今までの薬が全くなくなるということではない事をご理解ください。)

舌下免疫療法を受けられる方

以下の項目すべてをご理解・ご了承いただけた方のみ、舌下免疫療法が可能です。

- スギ花粉が飛散していない時期も含め、長期間の治療を受けられる

- 舌下薬液の投与(舌の下に保持)を毎日継続できる

- 少なくとも、1か月に1度来院できる

- 効果があって治療を終了した場合でも、その後効果が弱くなる(症状が完全におさえられない)可能性があることが理解できる

- 決して多くはありませんが、アナフィラキシーなどの副作用がおこる可能性があることが理解できる

メリットとデメリット

メリット

- 定期的に薬をもらうために病院に通うだけで自宅で治療が出来る

- 健康保険が適用となり治療負担が軽減される

- 少々体調が悪く熱があっても治療の継続が可能です

デメリット

- 治療が長期間に及ぶ

※薬による対処効果でなく、完治を視野に入れた体質を変える治療であるため、治療を長期間続ける必要があり、毎日薬を飲む必要があります。

副作用

- 口内炎や舌の下の腫れ、口の中の腫れなど

- 咽頭、喉頭(のど)のかゆみ

- 耳のかゆみ

- 頭痛

- アナフィラキシー

治療開始時期について

- スギ花粉症患者さん(成人及び5歳以上の小児)花粉の飛散時期(1月~5月)は、治療の開始ができません。6月~12月にご相談ください。

- ダニアレルギー患者さん(成人及び5歳以上の小児)季節問わず、いつでも開始できます。

治療の流れ

- 1. 治療開始に至るまで(初回受診日)

-

舌下免疫療法を検討されている方は、スタッフにお声がけください。初回受診日は、下記の方法で舌下免疫療法の対象となるかを判定いたします。

- 問診、鼻内所見などの診察

- スギ花粉症・ダニアレルギー症の診断と他のアレルギー反応(ハウスダスト・カビ類など)の合併の有無の判定

- 治療を受けられない患者に該当しないことの確認

- 治療継続意志の確認

※詳細な問診と治療の説明が必要です。後日改めて説明させていただくこともあります。

治療対象者には治療開始となります。 - 2. 治療開始日(ご来院ください)

-

事前の受診の際に日時をお伝えします。

- 「スギ花粉減感作療法薬」または「ダニアレルギー症花粉減感作療法薬」の処方

- スギ花粉減感作療法薬:シダキュア

- ダニアレルギー症花粉減感作療法薬:ミティキュア

- 院内で実際に舌下に投薬します。

- 投薬後30分は院内で安静に過ごしていただきます。

- 30分経過後再度診察いたします。

- 治療による副作用がないことを確認し、今後の治療方法を説明します。

- 治療説明を理解了承され、診察終了となります。

- 「スギ花粉減感作療法薬」または「ダニアレルギー症花粉減感作療法薬」の処方

- 3. 治療開始

-

- スギ花粉症患者さん

シダキュアの場合1日1回、で最初の1週間は2,000JAU錠を2週目以降は5,000JAU錠を服用します。

初めての服用はスギ花粉が飛散していない時期に医師の監督のもとで行います。

増量終了後は1日1回同じ量の薬剤を舌下に投与して頂きます。

これを3~5年継続して頂きます。受診は1回必要となります。

詳しくはこちらをご確認下さい。 - ダニアレルギー患者さん

ミティキュアの場合、最初の1週間は3,300JAU錠を、2週目以降は10,000JAU錠を1日1回1錠、長期間にわたり継続して服用します。

増量終了後は1日1回同じ量の薬剤を舌下に投与して頂きます。

これを3~5年継続して頂きます。

詳しくはこちらをご確認下さい。

- スギ花粉症患者さん

スギ花粉症に対する抗IgE抗体注射治療 (ゾレア®)

ゾレア®は、アレルギーの原因となるIgEに対する抗体製剤です。2009年から気管支喘息の治療として、2017年には慢性蕁麻疹の治療として承認されていた薬剤です。

2020年のシーズンから重症スギ花粉症に対しても適応拡大された注射による薬剤です。

【対象】

- 重症・最重症花粉症

- 採血にて、総IgE値が30~1500IU/mL、スギIgE値がクラス3以上

- 12歳以上の方

- 体重が20~150㎏

- 既存の治療で効果不十分な患者様

【注意して頂く必要事項】

- 注射可能な期間:スギ花粉飛散時期(2~5月)

- IgEは本来寄生虫に対する感染を防御する機能があります。そのため、投与中の寄生虫感染のリスクがある地域に行く予定がある場合には注意が必要です。

- 保険診療について:手軽にできるお薬代ではないので一度 http://www.xolair.jp/ をご参照ください。こども医療費助成制度や投与量によって高額療養費制度が適応される場合があります。